この記事で分かること(即答3点)

- 結論:社会保険給付金と失業保険は同時受給は不可。ただし順番設計で両方を無駄なく活用可能

- 最適ルート:療養中=傷病手当金 → 医師の就労可診断後に失業保険(基本手当)

- 落とし穴回避:診断書日付の整合/受給期間延長の申請/窓口での発言一貫性

【先に結論】手続きの順番ミスで損しないための「必勝退職コンボ」を3分で把握する

受給の全体像(まずは地図を掴む)

・同時受給:できません(制度の趣旨が異なるため)

・おすすめ順番:傷病手当金 → 回復後に失業保険(基本手当)

・鍵:診断書の日付と申請タイミングの整合を取ること。

▶ ケース別の時系列パターンを見る

このページでは、社会保険給付金と失業保険 両方もらえるのかを、結論→根拠→手順の順に、迷いがちなケース分けとともに徹底解説します。制度の目的を押さえ、正しい順番で受給をつなぐのが損失回避の最短ルートです。

今つらいなら、選択肢はあなたが決めていい

退職や休養は「逃げ」ではなく、次へつなぐ戦略。

診断書の日付と申請タイミングを整えれば、傷病手当金 → 失業保険へスムーズに切替できます。

>>【ケース別】傷病手当金と失業保険の時系列パターン

>> 給付金最大化の手順を図解で見る

社会保険給付金と失業保険 両方もらえる?結論と基本整理

まず制度の土台を正確に押さえましょう。「労務不能」か「就労可能」かが最大の分岐です。健康保険(社会保険)と雇用保険では、目的も要件も判定主体も異なります。ここを取り違えると、同時受給NGの壁にぶつかります。

社会保険と雇用保険の違いとは?制度の基本を押さえる

ざっくり整理すると、次のようになります。比較表で「前提」「切替の合図」を可視化し、のちの時系列設計に備えます。

| 項目 | 傷病手当金(社会保険給付金) | 失業保険(雇用保険の基本手当) |

|---|---|---|

| 前提 | 労務不能(働けない) | 就労可能(働く意思・能力) |

| 同時受給 | 不可(重複NG) | 不可(重複NG) |

| 申請先 | 健康保険組合 | ハローワーク |

| 切替の合図 | 医師の「就労可」診断書 | 受給資格決定(離職票等) |

| 空白の回避 | 支給終了時期を把握 | 受給期間延長で調整 |

退職後にもらえる代表的な給付金一覧

全体像を先に掴むと、重複NGや切替タイミングの「地図」が頭に入ります。

まずは全体像

- 傷病手当金:病気やけがで働けないときの生活補助

- 失業保険(基本手当):退職後の収入補填

- 受給期間延長:療養等で就職活動ができない期間の救済

- 再就職手当:早期就職で基本手当の残日数に応じて支給

- 育児休業給付・高年齢雇用継続給付:状況に応じた関連給付

制度活用をプロに丸投げしたい方へ

給付の順番や診断書日付の管理は、正直かなりむずかしい…。

当サイト推奨の「退職コンシェルジュ」なら、あなたの状況に合わせた受給スケジュール設計と申請サポートまで任せられます。

>> 具体的な流れと注意点はこちら

【ケース別】傷病手当金と失業保険(基本手当)の時系列パターン

社会保険給付金と失業保険 両方もらえる設計のキモは順番。代表的な3パターンを整理します。

P1|傷病手当金から基本手当へ:受給タイミングの見極め方

原則は「傷病手当金の支給期間が終わってから基本手当へ」。同時受給は制度趣旨が相反するため不可です。切替のスイッチは医師の就労可診断で、ここを境目に時系列を設計します。

ポイント

- 原則:傷病手当金の支給期間が終わってから基本手当へ

- 両制度は同時受給NG(目的が相反)

- 就労可否の判断=医師の診断書が決定打

- 受給期間延長で空白対策(離職日の翌日から通算最長4年の範囲)

例:うつ病で休職→退職。退職日までに「労務不能」であれば、退職後も最長1年6か月まで傷病手当金。回復し「就労可能」と診断されたら、ハローワークで基本手当へ。

P2|療養中に就活できる?—原則はNG、切替時期まで待つ

療養中の就活・面接・職業訓練参加は、あとから「就労可能」と解釈される火種です。登録や情報収集はグレーでも、診断変更前の実活動は避けるのが安全です。

ポイント

- 就活・面接・訓練は「就労可能」解釈リスク

- 実績が残る行動は支給停止・返還の可能性

- 主治医と相談→就労可診断後に基本手当へ切替

切替の瞬間は、医師面談→診断更新→申請という順で「証跡」を作るのがコツです。

P3|健康状態・退職理由による分岐

退職理由や病状によって「待期・給付制限」「所定給付日数」が変化する場合があります。離職票の記載は必ず確認しましょう。

ポイント

- 休職中に退職+労務不能=傷病手当→基本手当

- 退職時は健康=基本手当のみ(条件充足で早期受給)

- 在職中発病=在職中に医師の診断取得→休職→退職設計も

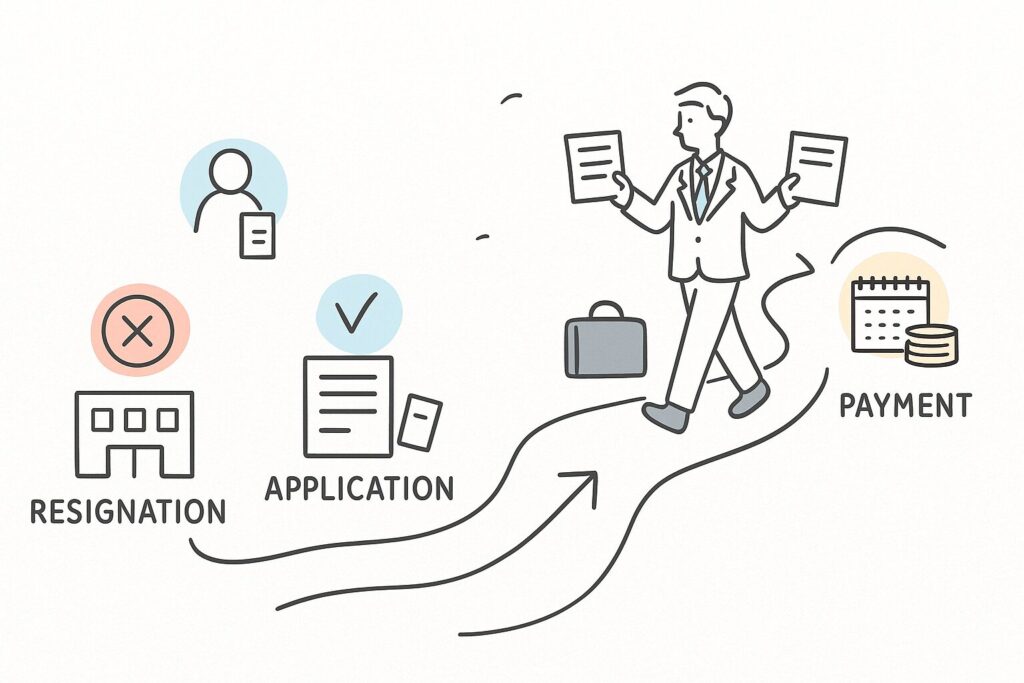

ハローワーク・健康保険組合への申請ポイントを完全図解

傷病手当金の申請フローと必要書類

退職前後で必要書類の所在が分散しやすいため、以下の順でそろえると遅延を防げます。

ポイント

- 申請書入手:健康保険組合

- 医師の意見書(診断書):最新日付が無難

- 被保険者記入欄の記載ミス=遅延要因No.1

- 会社記入欄は退職前に確実に記入・回収

郵送申請でも控えをコピー保管。後日の整合チェックに役立ちます。

失業保険(基本手当)の申請フローと注意点

初回は手続き量が多く、所要時間も長めです。必要書類の到着遅延(とくに離職票)には事前対策を。

ポイント

- 必要書類:離職票1・2/本人確認/マイナンバー/印鑑/通帳

- 離職票が遅い場合はハローワークから会社へ催促可

- 初回は求職申込・説明会予約などで時間に余裕を

- 受給資格決定日以降でないと給付開始にならない

よくある確認:両窓口で聞かれること

記載/発言の一貫性が崩れると審査が止まります。要点は以下の4つです。

ポイント

- 退職理由と退職日(離職票)

- 労務不能期間と診断書の日付

- 就労意思の有無(現時点)

- 他給付との併用状況(重複受給の有無)

提出前に「本人・会社・医療機関」で最終すり合わせを行い、コピーを全員に配布しておくと安心です。

退職〜受給完了までのモデルスケジュール

月別に見る給付スケジュール例【傷病手当金→失業保険】

空白を作らないために、診断書の更新日と申請日をセットで管理します。

ポイント

- 1月:最終出勤(翌月末退職予定)

- 2月:退職、傷病手当金の申請開始

- 3〜9月:療養と給付(主治医のフォロー継続)

- 9月:就労可の診断準備(面談・検査)

- 10月:就労可診断→ハローワークで求職・基本手当申請

ポイントは9月中の診断書更新と、10月初旬の申請実行。空白ゼロを目指して日付連携します。

受給期間の被り・空白を防ぐスケジュール調整術

「労務不能→就労可」へ地続きで切替できるよう、医師面談を前倒しで確保しておきます。

ポイント

- 診断書は「労務不能→就労可」へ地続きで更新(空白を作らない)

- 傷病手当金終了予定日を逆算し、求職開始日をブロック

- 失業保険は「受給期間延長」で最大3年延長(最長通算4年)

- 延長の申請は遅滞なく。証明書類を同封

療養が長引く想定なら、延長申請の可否を早期に窓口相談。書類名・提出期限をメモ化します。

実例で学ぶ!損をしない順番の考え方

焦って就活を先にすると、途中で体調を崩した場合に制度へ戻れないリスクがあります。順番は「休養→就労可→求職」が基本です。

ポイント

- 焦らない:療養優先 → 就労可判定 → 基本手当へ

- 先に基本手当で就活→体調悪化=戻れないリスク

- 診断書の内容と日付は毎回コピー保存

- 離職票・保険証の返納日・資格喪失日も控える

社会保険給付金と失業保険 両方もらえる設計は、診断書と離職票の整合から逆算するのが王道です。

「知らなきゃ損」給付金申請で失敗しない3つのルール

ルール1:申請期限と申告内容のズレに要注意

提出日・診断日・記入日の不一致は保留の原因。とくに時効(例:2年)に注意。

ポイント

- 多くの給付に時効・期限(例:2年)

- 記入日・提出日・診断日が食い違うと保留

- 会社・医師・本人の書類を同日付近で揃える

後回しは厳禁。提出物は「日付整合」を最重要KPIに。

ルール2:併用NGの落とし穴—同時申請が認められないパターン

「労務不能」×「就労可能」は制度趣旨が真逆。切替の起点日を明確化しましょう。

ポイント

- 「労務不能」×「就労可能」は制度趣旨が真逆

- 同時期申請は審査停止・返還のリスク

- 切替のスイッチ=医師の就労可診断

ルール3:給付金を確実にもらう実践チェックリスト

情報が錯綜しやすいので、紙・データの二重管理で「抜け漏れゼロ」を狙います。

ポイント

- 退職日/資格喪失日/離職票到着日を記録

- 診断書の写しを日付順に保管(紙&データ)

- 健康保険・雇用保険の加入期間を確認

- 傷病手当金:会社記入欄を退職前に回収

- 失業保険:就労可診断後に申請(受給期間延長も検討)

- 窓口相談の発言メモ(誰と・いつ・何を)

ケーススタディ:よくある3つの失敗と回避策

失敗1|就活を先に始めてしまい、傷病手当金がストップ

原因:療養中の活動実績が「就労可能」の解釈につながった。

回避:主治医面談→就労可診断→基本手当へ。診断変更前は活動記録を残さない。

失敗2|離職票の遅延で基本手当の開始が後ろ倒し

原因:会社の事務遅延。

回避:ハローワークから会社へ催促依頼。退職前に必要書類のチェックリストを共有し、提出日を約束。

失敗3|診断書・提出書類の日付がバラバラで不一致

原因:医療機関・本人・会社の連携不足。

回避:「提出前の最終すり合わせ会議(5分)」を習慣化。コピー運用で全員に同じ束を配布。

≫ よくある質問(同時受給・延長・活動の可否 ほか)へジャンプ

実務テンプレ:そのまま使えるメモ雛形

提出物タイムライン(コピペ可)

【提出前】診断面談予約 → 会社記入欄回収 → 診断書最新化 → 申請書記入 → コピー一式作成 【退職週】資格喪失日確認 → 離職票催促(期日合意) → 郵送/窓口提出日を決める 【切替週】就労可診断 → 求職申込 → 受給資格決定 → 説明会予約 【保管】提出物/メモ/会話録(誰が/いつ/何を)

窓口での一貫表現(コピペ可)

(健康保険組合)診断書の通り◯月◯日までは労務不能です。就労可となり次第、雇用保険の基本手当へ切替予定です。 (ハローワーク)◯月◯日に主治医より就労可の診断を受けました。以後は求職活動を進め、受給資格決定をお願いします。

社会保険給付金と失業保険 両方もらえる|金額目安とモデル試算

ここでは制度の「方向感」を掴むためのモデル試算を示します(金額は概算目安・最終は各窓口で確認)。手取り感覚をつかむことで、切替時期や貯蓄計画のKPIが具体化します。

| 前提 | 傷病手当金の目安 | 基本手当(日額目安) | 総額イメージ |

|---|---|---|---|

| 月収28万円/被保険者期間5年 | 標準報酬日額×2/3×支給日数(上限あり) | 賃金日額×所定給付率(上限/下限あり) | 療養月数+所定給付日数に依存(再就職で変動) |

| 月収22万円/被保険者期間2年 | 同上 | 同上 | 延長・給付制限の有無で変動 |

注意:上表は「考え方の枠組み」を共有する目的です。各人の賃金日額や標準報酬月額、上限・下限、所定給付日数、離職理由、給付制限、延長の有無などで金額・期間は変わります。

家計KPIの立て方(ステップ)

- 直近12か月の賃金データを整理(賞与除く)

- 賃金日額/標準報酬月額のレンジを把握

- 療養想定月数と就労可の目安時期を仮置き

- 基本手当の所定給付日数・制限・延長の要否を確認

- 「切替月」を複数シナリオ化(早め/標準/遅め)

診断書の取り方・依頼文テンプレ(コピペ可)

診断書は時系列設計の「トリガー」。依頼の仕方で更新タイミングや記載内容がスムーズになります。

主治医への依頼文(メール/メモ)

◯◯クリニック ◯◯先生 いつもお世話になっております。◯◯です。 退職後の生活再建に向け、◯月中に就労可否の再評価をお願いしたく存じます。 現状:在宅中心で日常生活は自立/短時間の外出は可/週◯回通院中 お願い:◯月◯日頃に診断書の更新(労務不能継続/就労可への切替の可否) 用途:社会保険の傷病手当金から雇用保険の基本手当への切替判断 ご都合の良い日時で結構です。どうぞよろしくお願いいたします。

就労可への切替相談メモ(受診当日メモ)

・睡眠/食事/活動量の自己評価(例:睡眠6.5h、外出20分/日) ・負荷テスト(試しにPC作業30分×2/日で体調どうか) ・就労の想定(短時間/週3/通勤距離 など) ・不安点(再発トリガー、通勤混雑、面接ストレス) ・医師への質問(段階的復帰の可否、注意サイン)

離職票トラブルの対処(催促メール/電話スクリプト)

離職票の発行が遅れると基本手当の開始が後ろ倒しになります。以下をそのまま活用してください。

催促メール(コピペ可)

件名:離職票(1・2)発行のお願い(◯◯ ◯◯) ◯◯株式会社 人事ご担当者様 お世話になっております。◯月末退職の◯◯です。 雇用保険の手続きのため、離職票(1・2)の発行状況をご教示ください。 可能であれば◯月◯日までの発送をお願いできますでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

電話スクリプト(コピペ可)

「◯◯と申します。雇用保険の手続きのため、離職票(1・2)のご発送予定日を確認させてください。 ハローワークの初回手続き日が◯月◯日のため、可能であれば◯日着でご対応いただけると助かります。」

ケース別タイムライン詳細(テンプレ)

ケースA:休職→退職→療養6か月→就労可→基本手当

- 退職前:会社記入欄の回収/診断書更新/資格喪失日確認

- 退職後1〜6か月:傷病手当金で療養(毎月の意見書)

- 6か月:就労可診断→求職申込→受給資格決定→基本手当

ケースB:退職時は健康→すぐ求職→早期就職

- 退職直後:離職票の即日催促→求職申込

- 待期/給付制限対応→所定給付内に再就職→再就職手当検討

ケースC:長期療養→受給期間の延長→基本手当

- 療養長期化の見込みが出た時点で延長申請

- 就労可診断→求職申込→基本手当開始

受給期間の延長の詳細は

厚生労働省(ハローワーク)の公式案内

も必ず確認してください。

関連記事:

まとめ|社会保険給付金と失業保険を最大限活用する方法

この記事のポイント!

- 社会保険給付金と失業保険 両方もらえる設計は、同時ではなく順番で実現

- 診断書日付と離職票・受給資格決定日の整合が勝敗を分ける

- 延長・再就職手当・特定理由離職者など周辺制度も要確認

最短で不安をなくしたい方へ

ご利用前の注意

本記事は一般的な制度の概要です。要件・期間・必要書類は個別事情や法改正で変わることがあります。申請前に必ず、加入していた健康保険組合・お住まいのハローワーク・年金事務所等で最新情報をご確認ください。

よくある質問

傷病手当金と基本手当は本当に同時にもらえませんか?

- 回答

- 制度上の目的が異なるため、同時受給はできません。療養中は傷病手当金、就労可能になってから基本手当へ切り替えるのが基本です。

基本手当の受給期間はどれくらい延長できますか?

- 回答

- 原則1年ですが、やむを得ない理由がある場合は「受給期間の延長」を申請でき、最長3年延長(離職日の翌日から通算最長4年の範囲)可能です。

療養中でも転職サイトに登録したら不利になりますか?

- 回答

- 登録や情報収集は即NGではありませんが、活動実績や面接参加は「就労可能」と解釈される余地があります。主治医と相談し、就労可能の診断後に切り替えるのが安全です。

社会保険給付金と失業保険 両方もらえる?

- 回答

- 結論として、同時に両方を受け取ることはできません。ただし、順番を工夫すれば両方の給付を受け取ることが可能です。基本的な流れは、まず療養中は傷病手当金を受け取り、医師の診断で就労可能となった後に失業保険(基本手当)へ切り替える方法です。診断書の日付や申請タイミングを整理しておけば、どちらの制度も無駄なく活用できます。

要点まとめ → CTA → 比較表へ戻る

- 同時受給は不可。診断書と離職票で順番設計

- 延長・特定理由離職者・再就職手当も合わせて確認

- コピー運用・発言一貫性で審査停止を回避